- Debrief - The undercover dispatch

- Posts

- Chi è la spia adesso?

Chi è la spia adesso?

Se ogni spia può fingersi giornalista, ogni giornalista può essere scambiato per spia

Per decenni, fingersi giornalisti è stata la copertura ideale per gli agenti segreti. Era il modo in cui riuscivano a passare inosservati e a proteggersi. Ma a correre il pericolo più grande in realtà è chi giornalista lo è davvero.

Il secondo numero di Debrief è dedicato a un paradosso che accompagna chiunque usi il metodo undercover: più provi ad indagare il potere, più qualcuno proverà ad accusarti di esserne al servizio.

E la cosa paradossale è che spesso a muovere queste accuse sono quei giornalisti che con i servizi segreti ci collaborano per davvero.

Oggi è venerdì 25 aprile, in Italia è festa nazionale: si celebrano gli 80 anni della Liberazione dal nazifascismo. Eppure la storia in cui stiamo per entrare dimostra come certe scorie nella nostra società non siano mai state del tutto smaltite.

Questo numero è scritto da Luigi ed editato da Sacha.

In questo numero di Debrief:

“Agente Z”: il giornalista che spiava per lo Stato

Treviso, 20 dicembre 1971. Un giudice ordina la perquisizione di una cassetta di sicurezza presso la Banca Popolare di Montebelluna, un piccolo paesino nel nord Italia. Non è una cassetta qualsiasi: è intestata alla madre e alla zia di Giovanni Ventura, terrorista neofascista accusato di alcuni tra i più sanguinosi attentati della storia italiana.

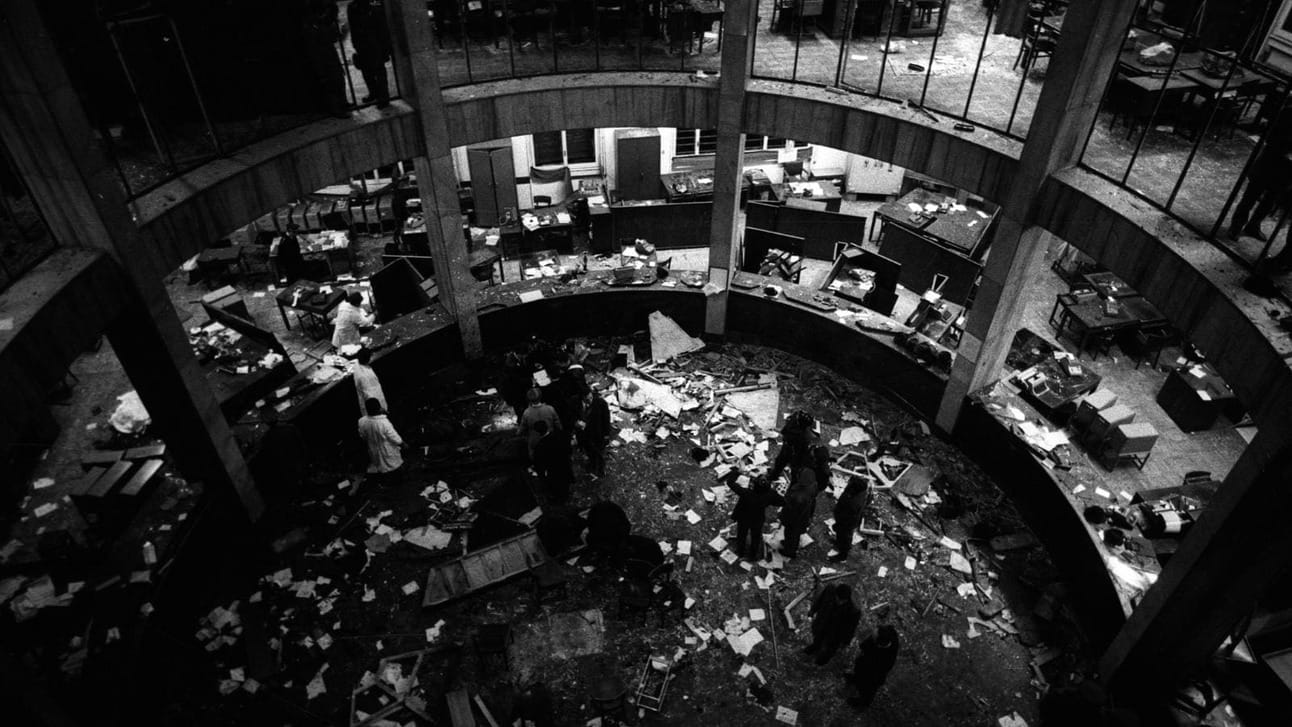

I magistrati sperano di trovare prove che colleghino Ventura alla strage di Piazza Fontana, avvenuta a Milano poco più di due anni prima, il 12 dicembre 1969. Un uomo aveva ucciso 18 persone e ferito 88 facendo esplodere una valigetta piena di tritolo nell’atrio della Banca nazionale dell’Agricoltura. Si trattava del primo attentato terroristico del dopoguerra italiano, uno degli episodi più devastanti di quella che sarà ricordata in Italia come la strategia della tensione e il tragico inizio degli Anni di piombo.

Un’immagine della devastazione causata dalla bomba di Piazza Fontana – Ufficio Stampa Rai

Effettivamente in quella cassetta i magistrati trovano una pila di documenti su cui è anomalo che un terrorista abbia messo le mani: manovre politiche, pianificazioni militari, tentativi di destabilizzazioni. Pensano che a dare a Ventura quei documenti potrebbe essere stato un pezzo grosso dei servizi segreti. Invece lui fa il nome di un giornalista: Guido Giannettini.

Giannettini aveva un passato da attivista di estrema destra, ma era anche un cronista stimato e un esperto di affari militari. Si scoprirà, però, che aveva anche un altro ruolo, ben più rilevante e di cui in pochi erano al corrente. Giannettini era l’Agente Z, un nome parecchio noto negli ambienti dei servizi segreti militari italiani.

Guido Giannettini (a sinistra) e il terrorista nero Franco Freda (a destra) durante un’udienza del processo sulla strage di Piazza Fontana

Giannettini era molto più che una semplice spia, era al centro di una fitta rete di coperture e depistaggi, una sorta di snodo tra servizi segreti, cellule eversive e istituzioni. Era la cerniera tra lo Stato e la sua ombra, tra legalità e destabilizzazione, tra giornalismo e spionaggio. Un volto oscuro della Repubblica, che usava il tesserino da cronista per muoversi senza destare sospetto, partecipava a riunioni con estremisti e passava a questi informazioni preziose per conto dello Stato e viceversa.

Scriveva articoli, sì. Ma nel frattempo operava per tutelare il potere e gli interessi dello Stato, o meglio una parte di esso. Insomma, era una spia sotto copertura giornalistica.

Giornalisti con licenza di spiare

Quella degli agenti segreti travestiti da reporter è una tradizione piuttosto lunga. Dagli anni ‘30 fino ad oggi, decine di operazioni d’intelligence hanno usato il giornalismo come paravento. Nessuno si sorprende se un giornalista fa domande, frequenta politici, scatta delle foto, prende appunti, entra in luoghi protetti. È il suo mestiere. Ed è proprio questo che l’ha reso, per decenni, la copertura ideale delle spie.

Negli anni ’30, Richard Sorge, giornalista tedesco di stanza in Giappone, scriveva per la Börsen Zeitung e la Tägliche Rundschau (due importanti giornali tedeschi dell’epoca). Ma dietro la sua copertura giornalistica operava segretamente per i servizi sovietici, a cui passava informazioni cruciali sui piani dell’Asse, ovvero l’alleanza militare tra Germania nazista, Italia fascista e Giappone imperiale durante la Seconda guerra mondiale.

Negli anni ’50, un altro giornalista, Kim Philby, ufficialmente era un inviato dell’Economist, in realtà lavorava per l’MI6, il servizio segreto britannico. Ma Philby non si accontentava di lavorare per un solo governo, contemporaneamente infatti trasmetteva informazioni segrete al KGB, l'agenzia di spionaggio dell'Unione Sovietica, tanto da diventare noto come uno dei doppiogiochisti più famosi della Guerra Fredda.

Philby su un francobollo commemorativo sovietico del 1990.

L'impiego di giornalisti è stato uno dei mezzi più produttivi di raccolta di informazioni per la CIA, soprattutto negli gli anni ’50, ‘60 e ’70. Nel 1977 Carl Bernstein, uno dei due autori dell’inchiesta sul Watergate, arrivò a scrivere addirittura che nel ventennio precedente erano stati oltre 400 i giornalisti americani che avevano svolto incarichi per i servizi segreti.

Tra questi le collaborazioni più durature erano intercorse con giornalisti del Time, CBS e New York Times. “Sul campo, i giornalisti venivano impiegati per reclutare e gestire agenti stranieri; per acquisire e valutare informazioni e per diffondere false informazioni ai funzionari di governi stranieri.”, scriveva Bernstein.

In qualche caso queste storie piene di intrighi e sotterfugi sono state d’ispirazione per cinema e letteratura. Come nel caso del giornalista della BBC Frederick Forsyth, che dopo aver collaborato con l’MI6, il servizio segreto britannico, diventò lui stesso autore di best-seller come “Il giorno dello sciacallo” e “Dossier Odessa”.

Più di recente, nel 2020, la Cina ha usato agenti sotto copertura giornalistica per condurre attività di spionaggio in Gran Bretagna. Questa ambiguità si ripete ovunque, in ogni epoca. Spie che si fingono giornalisti e giornalisti che cedono al fascino degli 007 e vengono arruolati per fare le spie. Ma oggi, nel mondo rovesciato della post-verità, chi fa veramente il giornalista viene sospettato di essere una spia.

Il sospetto che uccide

Ma se chiunque può fingersi giornalista, ogni giornalista rischia di essere trattato come una spia. È successo più volte e le conseguenze potete immaginarle.

Nel 1990, Farzad Bazoft, reporter del giornale britannico The Observer, fu impiccato dal regime di Saddam Hussein in Iraq dopo essere stato accusato falsamente di essere una spia per conto dei servizi britannici, mentre cercava di indagare su una misteriosa esplosione militare nei pressi di Baghdad.

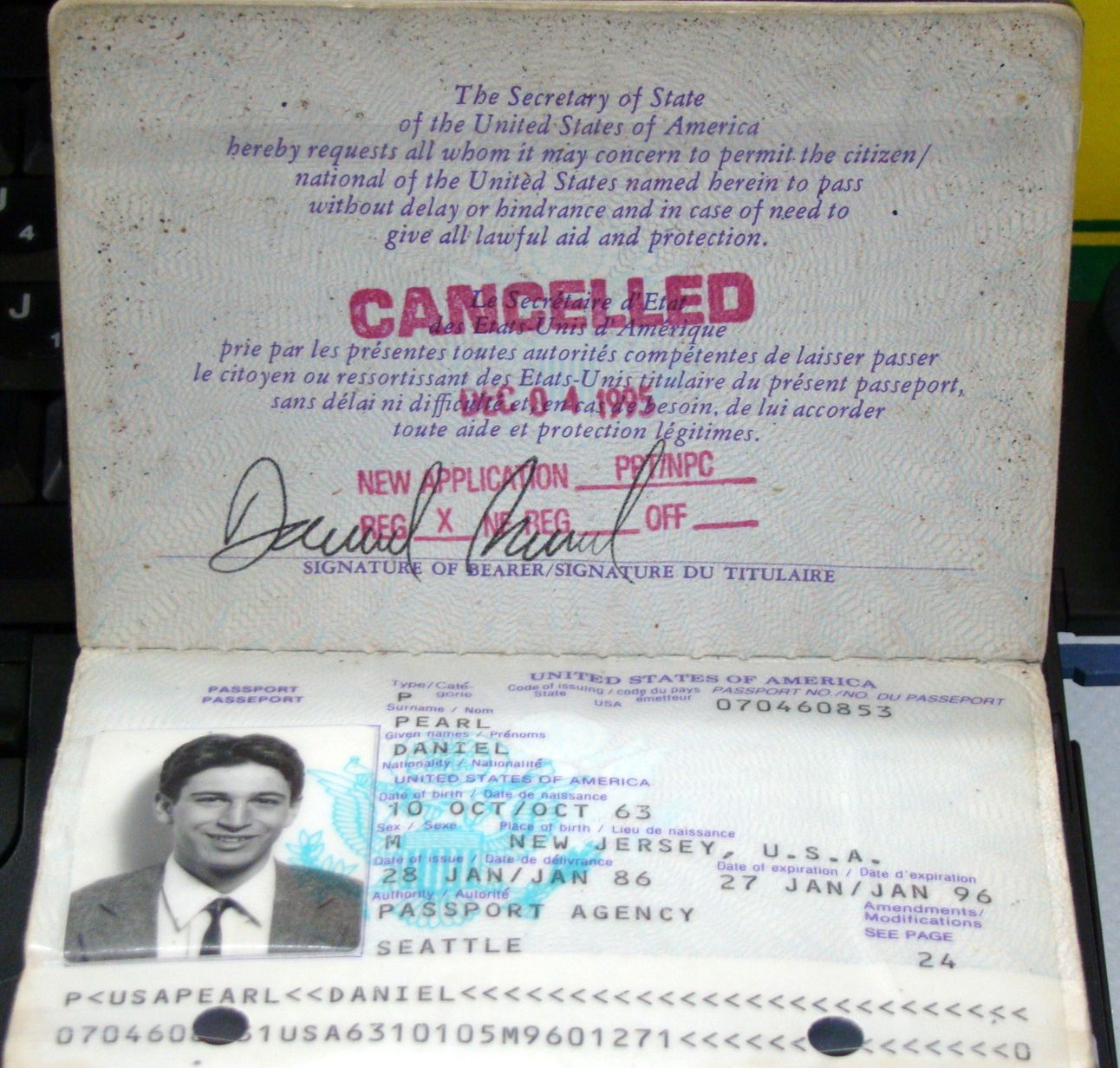

Nel 2002, Daniel Pearl, corrispondente del Wall Street Journal, venne rapito e brutalmente decapitato in Pakistan da militanti islamici che lo accusarono, ingiustamente, di essere un agente sotto copertura della CIA e del Mossad che stava investigando sulle connessioni tra estremisti locali e reti terroristiche internazionali.

Il passaporto di Daniel Pearl

Nel 2014, Nils Horner, giornalista svedese di Sveriges Radio, fu assassinato a Kabul da uomini armati che sostenevano fosse un agente dei servizi segreti occidentali, mentre lui cercava semplicemente di documentare la realtà dell’Afghanistan devastato dalla guerra.

Erano giornalisti autentici, uccisi per una pericolosa ambiguità alimentata da altri, decenni prima di loro. Oggi, in ogni zona di conflitto e sotto ogni dittatura, la figura del cronista è diventata sospetta per definizione. E la colpa non è solo dei regimi che perseguitano la stampa libera: troppi governi, troppi eserciti e apparati di sicurezza – soprattutto occidentali – hanno usato la nostra professione per i loro scopi, diffondendo informazioni false o manipolando la fiducia che caratterizza il nostro mestiere.

E così, se anche una spia può definirsi giornalista, chi ci crederà quando saremo noi, veri cronisti, a trovarci in pericolo?

Chi serve il potere e chi lo indaga

Non è poi così complesso capirlo, ma magari è bene fare un breve ripasso.

Sì, un giornalista sotto copertura mente a qualcuno – di solito un potente –, per raccontare la verità a tutti noi. Raccoglie informazioni che hanno rilevanza pubblica, le verifica, e poi le condivide con il maggior grado di trasparenza possibile con chi ha il diritto di sapere, cioè con l’opinione pubblica.

La spia invece agisce e raccoglie informazioni per conto di un governo. Non rende conto ai cittadini, ma solo ai suoi superiori. In pratica fa l’opposto del giornalista undercover: mente a tutti per raccontare la verità solo al potere che lo paga.

La spia serve un potere. Il giornalista lo indaga. La spia agisce per tutelare gli enti per cui lavora. Il giornalista si muove nell’interesse della collettività. Il giornalista è un disturbatore del potere. La spia, un suo garante. È sempre bene ricordarla questa differenza.

Quando ci accusarono di essere delle spie

Nell’ottobre del 2021, dopo la pubblicazione della nostra inchiesta Lobby Nera (un’inchiesta undercover sui legami tra l’estrema destra e quella istituzionale) un giornalista di Libero, Renato Farina, ha scritto a più riprese cose del tipo:

“Non è giornalismo, è depistaggio.”

“Hanno impugnato come una pistola un paio di filmini.”

“Cacciatori di scalpi per conto della sinistra.”

“È ciarpame. Non registra fatti, seleziona i frammenti utili al botto finale. Roba da agente provocatore.”

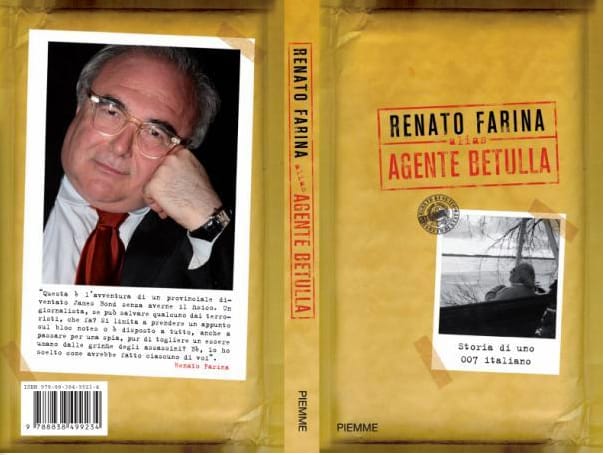

Farina fa il giornalista ed opinionista ed è esperto di politica interna. Ma soprattutto, a partire dal 1999, ha collaborato con i servizi segreti militari italiani con l’alias di “Agente Betulla”. Nega di aver operato come spia, ma nel suo libro “Alias agente Betulla” ammette: “Avevo frequentato e ascoltato i capi dei servizi segreti. Mi ero fatto consigliare da loro. E io davo le mie analisi su quanto accadeva; avevo persino avvertito sulle mosse presenti e future del ciclone giudiziario. Davvero? Sì, e me ne vanto.”

Renato Farina e il suo libro, “Alias Agente Betulla”

Per questo rapporto di collaborazione nel 2006 Farina è stato radiato dall’Ordine dei giornalisti per poi esserne riammesso nel 2014. Ed è anche così che il giornalismo undercover viene delegittimato.

Per oggi è tutto, buona resistenza.

Al prossimo Debrief,

Sacha e Luigi

Se hai consigli, domande, segnalazioni (o insulti), scrivici per email a:

👉 [email protected]

Se questa newsletter ti è piaciuta, passala agli amici con questo link:

👉 https://debrief-newsletter.beehiiv.com/

Questo è il nostro Instagram, ogni tanto caricheremo delle cose diverse dalla newsletter:

👉 https://www.instagram.com/debrief_undercover/

E se proprio non ti basta, c'è anche il nostro canale Telegram dove possiamo continuare la conversazione:

👉 https://t.me/debrief_undercover

Reply