- Debrief - The undercover dispatch

- Posts

- L’ultimo mese sotto copertura: il giornalismo va dove fa più male

L’ultimo mese sotto copertura: il giornalismo va dove fa più male

Tre indagini sotto copertura che raccontano cosa succede quando i servizi smettono di servire chi ne ha più bisogno.

Ci sono storie che si infilano nelle crepe per provare a farle saltare e così portare alla luce sotto gli occhi di tutti le fragilità di un sistema.

In questo numero abbiamo raccolto tre delle inchieste sotto copertura più significative pubblicate nell’ultimo mese. Arrivano da tre paesi diversi: Germania, Irlanda e Regno Unito. Tutte hanno un filo rosso: mostrano cosa succede quando i servizi, pubblici o privatizzati, smettono di funzionare per chi ne ha più bisogno. Rifugiati stipati in celle senza privacy. Giocatori patologici abbandonati a se stessi. Anziani ignorati nelle RSA. E tutte queste storie hanno un altro punto in comune: non sarebbero emerse senza il metodo undercover.

Con questo numero inauguriamo una nuova rubrica: ogni primo venerdì del mese ti racconteremo il meglio del giornalismo sotto copertura pubblicato nel mondo nei trenta giorni precedenti. In qualsiasi formato, audio, video, scritto. Serve ad avere un occhio sulle storture che affliggono le società del nostro e degli altri paesi, ma anche a trovare stimoli e spunti creativi su come raccontarli e chissà magari provare anche ad investigare temi simili nel tuo Paese.

Sono storie che molto spesso passano in sordina e che invece vale la pena conoscere. Non è facile scovarle, per cui se anche tu ti imbatti in un'inchiesta sotto copertura che ti ha colpito, ovunque, su qualsiasi tema, segnalacela. Da oggi puoi farlo compilando questo modulo:

Ogni suggerimento può diventare parte del prossimo Debrief.

Questo numero è scritto da Luigi ed editato da Sacha

In questo numero di Debrief:

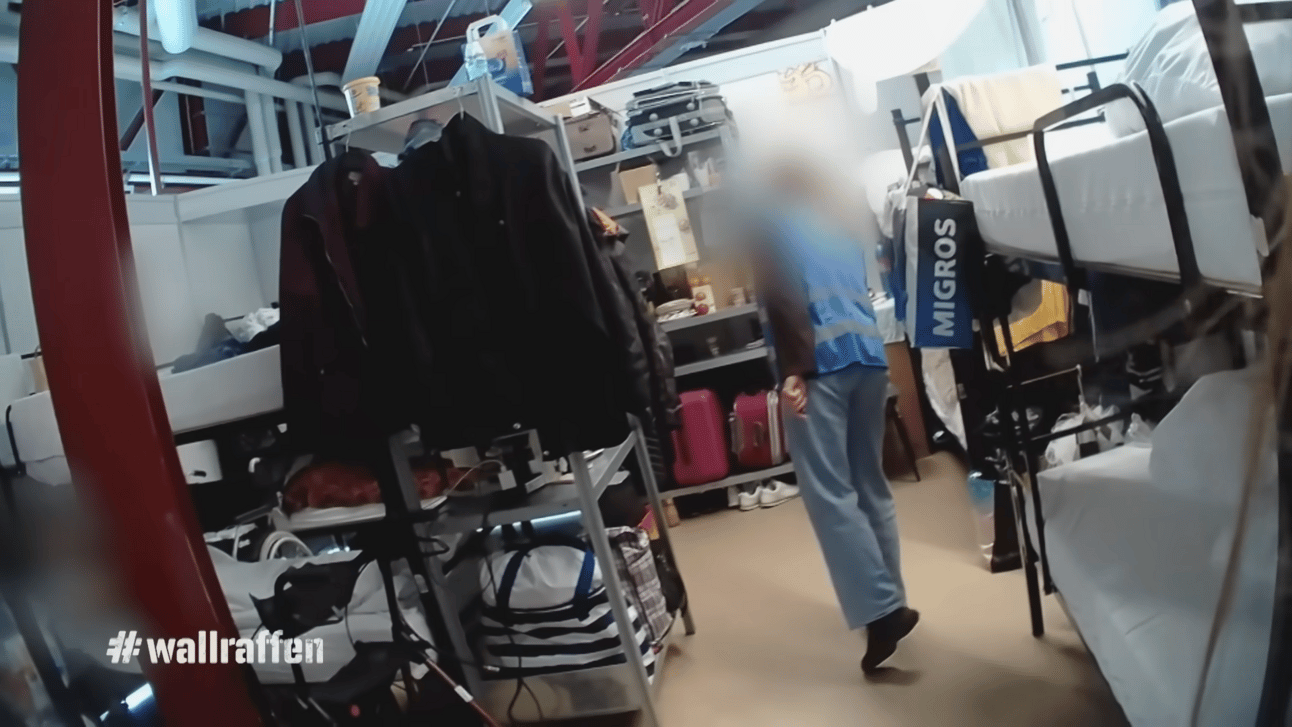

A chi vanno i milioni spesi per i rifugiati in Germania

Il campo profughi più grande della Germania non sembra neanche un campo. Ha le luci al neon, i corridoi puliti, un ingresso presidiato da personale in divisa, badge, orari, regolamenti. Si trova nell'ex aeroporto di Berlino-Tegel, ora trasformato in una città nella città per chi fugge da guerre e persecuzioni. Circa tremila persone vivono lì ogni giorno, stipate in moduli abitativi costruiti in fretta, divisi da pareti alte due metri ma senza soffitto. A separarli solo delle tende. In ogni “cella” ci sono letti a castello, brandine, materassi sottili e possono dormire anche quattordici persone tutte insieme, in uno spazio dove non esiste nessuna privacy.

Sulla carta, questo centro è una “sistemazione d’emergenza”. Doveva servire a tamponare l’afflusso massiccio di rifugiati ucraini nel 2022. In realtà è diventato permanente. Berlino continua a spenderci quasi 1,2 milioni di euro al giorno, più di 400 euro a persona, per tenere migliaia di migranti in una struttura che non rispetta nemmeno gli standard minimi previsti per l’accoglienza. È il posto più costoso dove un rifugiato possa vivere in Germania, ma anche uno dei più disumanizzanti. Un paradosso.

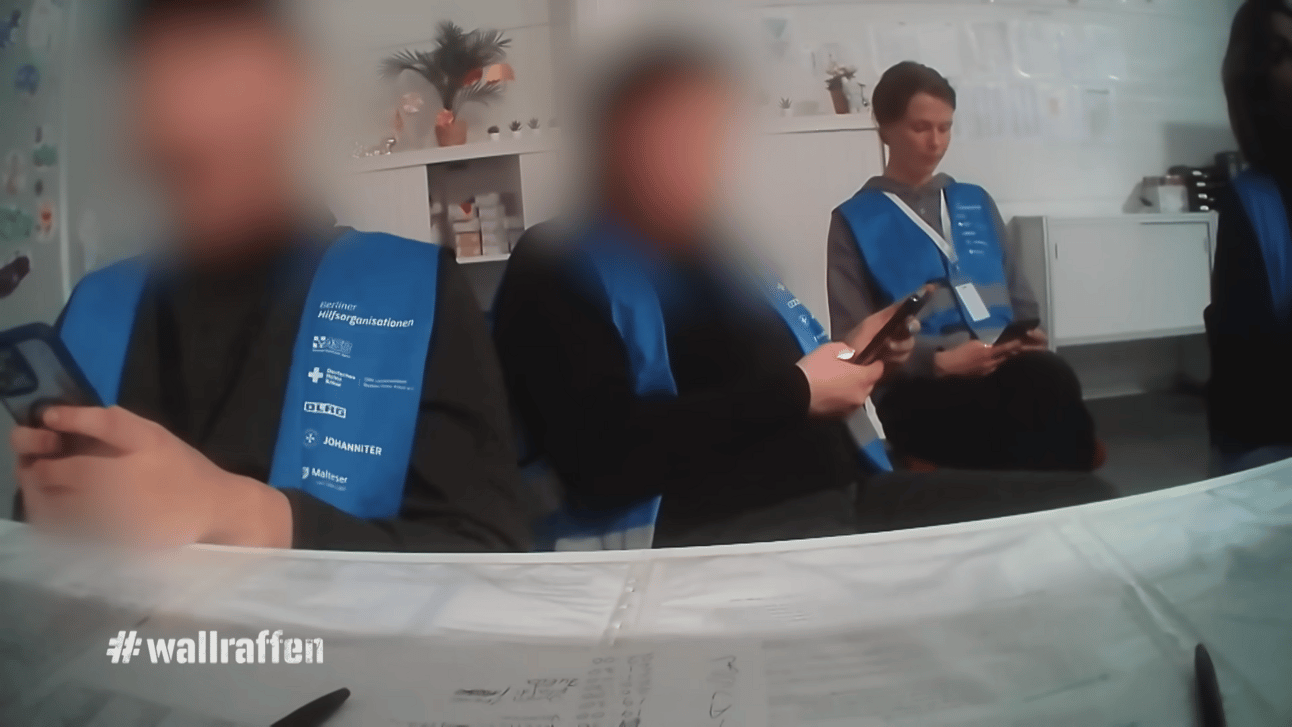

Una delle “celle” dove vivono stipati i rifugiati | RTL – Team Wallraff

L’inchiesta, firmata da Team Wallraff, fondata dall’omonimo e leggendario giornalista tedesco Günter Wallraff e andata in onda su Rtl Germany (una rete televisiva privata tedesca), è partita da una domanda semplice: dove vanno a finire tutti quei soldi? Per rispondere, la giornalista investigativa Lisa Plank si è infiltrata come operatrice all’interno del campo, assunta dall’Arbeiter-Samariter-Bund (Federazione Samaritana dei Lavoratori), uno degli enti incaricati della gestione. Ha lavorato a stretto contatto con i rifugiati, ha raccolto testimonianze, osservato i turni del personale, registrato le incongruenze. Ha scoperto che molti degli operatori come lei passano ore a girare a vuoto, con compiti minimi, checklist da compilare, ma nessuna reale mansione. Un sistema che crea un incredibile giro di soldi pubblici, mentre i migranti, persone che hanno sofferto, che scappano da guerre o da situazioni di profonde restrizioni dei diritti civili, restano abbandonati a loro stessi.

Gli operatori sfaccendati, tra di loro c’è anche la giornalista Lisa Plank | RTL – Team Wallraff

Ma la parte più inquietante emerge dai contratti. I giornalisti tedeschi hanno ottenuto documenti riservati che mostrano come le società coinvolte nella gestione del centro, tra cui Messe Berlin e la Croce Rossa tedesca, ricevano commissioni fisse sulle spese. Non importa se i rifugiati dormono in celle senza soffitto, se non ci sono attività per i bambini, se le condizioni igieniche sono critiche: ciò che conta è mantenere vivo il meccanismo che giustifica lo stanziamento continuo di fondi pubblici.

Nonostante questa inchiesta, però, il Senato di Berlino ha annunciato che la struttura resterà aperta almeno fino al 2031. Insomma, l’emergenza è e resterà il sistema.

Puoi guardarne un estratto qui, oppure se vivi in Germania (o puoi collegarti con una vpn) qui trovi l’inchiesta completa.

“Non fermate i dipendenti”

In teoria, è semplice. Se hai problemi con il gioco d’azzardo, nel Regno Unito puoi costringerti da solo a smettere, auto escludendoti. Firmi un modulo, fornisci i tuoi dati, una foto. Da quel momento, nessuna sala slot dovrebbe più farti entrare per tutelare la tua salute. È un argine volontario contro la compulsione, pensato per proteggere le persone più vulnerabili da se stesse e da un’industria che lucra sulla loro fragilità. Ma in pratica, questo sistema non funziona quasi mai.

L’ha dimostrato un’inchiesta audio della BBC andata in onda a giugno. Greg Clark, un giornalista del programma di audio documentari File on 4, si è messo nei panni di un giocatore patologico. Ha chiesto formalmente l’autoesclusione da tutte le sale slot nel raggio di 40 km dalla città di Portsmouth. Ha fornito foto, le sue generalità, e ha dato il consenso alla sua messa al bando da tutte le sale di gioco d’azzardo. Poi è andato nelle stesse sale con una telecamera nascosta e un po’ di soldi in tasca. Il risultato: in tredici casi su quattordici è riuscito a entrare e giocare senza problemi. Senza che nessuno lo fermasse, senza che nessun allarme scattasse, senza che nessuno controllasse il suo volto o i suoi dati.

Il giornalista Greg Clark mentre è sotto copertura come dipendente dal gioco d’azzardo | BBC

In una delle sale, a meno di cento metri da un’altra che lo aveva respinto, un dipendente gli ha persino offerto degli snack e si è premurato di aiutarlo a capire il funzionamento delle macchinette. L’inchiesta audio ha raccolto anche testimonianze di altri giocatori. In un caso, un’addetta di una sala aveva mostrato a una giocatrice come rimuovere il blocco bancario che la stessa cliente si era impostata per impedirsi di spendere denaro nel gioco d’azzardo. Perché l’importante, in fondo, è che il giocatore continui a giocare.

L’indagine va oltre il singolo esperimento. Documenta la complicità sistemica di un settore che si presenta come regolato, ma che in realtà non ha alcun interesse a far funzionare i suoi strumenti di controllo. Due delle sale visitate, ad esempio, non erano nemmeno iscritte al programma di autoesclusione, pur avendo l’obbligo di esserlo per poter operare.

Il sistema inglese di autoesclusione, noto come MOSES, cioè “Multi-Operator Self-Exclusion Scheme”, si fonda sull’idea che gli operatori condividano i dati dei giocatori esclusi e che i controlli siano puntuali. Ma l’inchiesta dimostra che questa rete è piena di buchi. Anche quando una sala riconosce un giocatore autoescluso, non c’è nessun automatismo che avverta le altre nella zona. E spesso, quelle stesse sale non hanno strumenti concreti per fare controlli efficaci.

Le reazioni non si sono fatte attendere. La Gambling Commission ha definito il servizio “molto preoccupante” e ha promesso indagini e misure straordinarie. Ma intanto questa storia ha messo in luce che questo tipo di società hanno tutto l’interesse a non fermare la dipendenza dei giocatori.

Puoi ascoltare l’inchiesta audio direttamente sul sito della BBC.

Undercover nelle RSA irlandesi

Non c’è bisogno di usare violenza per fare del male. A volte basta l’indifferenza. Basta non esserci quando qualcuno ti chiama. Basta non rispondere a una richiesta di aiuto. Basta trattare una persona fragile come se fosse un pacco da spostare, un corpo da gestire. È questo che racconta l’inchiesta realizzata da RTÉ Investigates, il programma di giornalismo d’inchiesta della tv pubblica irlandese, che ha sollevato il velo su quanto accade dentro alcune delle più note case di riposo private del Paese.

Tutto è cominciato con una serie di segnalazioni: familiari preoccupati, ex dipendenti, voci che raccontavano di negligenze sistemiche nelle strutture del gruppo Emeis Ireland (l’ex Orpea, già coinvolta in scandali simili in Francia e Germania). RTÉ ha deciso di andare oltre la superficie. Ha selezionato due ricercatori, formati nel settore dell’assistenza sanitaria, e li ha fatti assumere come operatori in due RSA gestite da Emeis, una a Portlaoise e l’altra a Dublino. Lì hanno lavorato per settimane, documentando con telecamere nascoste le pratiche reali di questi centri. Quelle che iniziano quando le visite finiscono e le famiglie vanno via.

Una scena dall’inchiesta | RTÉ

Il quadro che emerge è devastante. Pazienti lasciati soli per ore, anziani che chiedono aiuto per andare in bagno e non ricevono risposta. Il personale è sottodimensionato. Spesso un singolo operatore si trova a gestire reparti interi, anche con pazienti non autosufficienti. E non c’è tempo per usare i sollevatori meccanici previsti dalle procedure. Così si finisce per prendere in braccio gli anziani come si può: sotto le ascelle, per i vestiti, piegandoli e forzandoli, con movimenti che mettono a rischio la loro incolumità fisica e psicologica. Le tecniche di movimentazione sicura, che in Irlanda sono obbligatorie per legge, vengono ignorate per fretta, abitudine o semplice disorganizzazione.

Ma non è solo una questione di personale. Manca tutto. Mancano gli asciugamani puliti, le traverse, i guanti, le salviette igieniche. Mancano perfino le attività ricreative, quelle che dovrebbero garantire agli ospiti almeno un po’ di stimolazione e socialità. Intere giornate passano nell’inerzia, tra televisori accesi e corridoi vuoti. Gli anziani aspettano. Ma non arriva nessuno.

Il caso più emblematico è quello della famiglia Guy, che ha scoperto solo a documentario trasmesso che il proprio padre, Audeon, era stato oggetto di pratiche inadeguate. Nei filmati si vede un infermiere afferrarlo bruscamente per spostarlo, ignorando ogni protocollo e l’anziano signore gridare aiuto, supplicando che qualcuno vada a prendersene cura. Dopo la messa in onda del reportage, le reazioni sono state immediate. L’azienda Emeis ha diffuso un comunicato in cui si dice “profondamente angosciata” e si scusa per quanto accaduto. La Health Information and Quality Authority (HIQA), l’ente regolatore delle RSA irlandesi, ha aperto nuove ispezioni straordinarie e ha ammesso che alcune delle strutture coinvolte erano già sotto osservazione.

Uno dei pazienti della struttura gestita da Emeis | RTÉ

Il ministro irlandese per l’Edilizia abitativa con delega all’housing per gli anziani, Kieran O'Donnell, ha parlato di immagini “inaccettabili” e ha convocato d’urgenza i vertici della HIQA. Il governo ha promesso una revisione completa della normativa, partendo da un rafforzamento dei controlli e da una possibile riforma dell’intero modello di assistenza. Anche la Alzheimer Society of Ireland ha preso posizione, definendo “orribile” la mancanza di rispetto della dignità umana mostrata dalle immagini.

Il documentario ha fatto quello che dovrebbe fare ogni inchiesta undercover: aprire un dibattito sulla realtà vissuta delle persone. Ha mostrato cosa succede quando l’assistenza diventa industria, quando la cura è rientra nelle logiche del profitto, e quando chi non può parlare resta senza voce. Per raccontare questa storia, serviva entrarci dentro.

Puoi guardare l’inchiesta integrale qui.

Per chi vale la pena andare undercover

Queste tre storie che parlano di migrazione, dipendenza e cura, hanno un elemento in comune: rimettono al centro chi viene lasciato ai margini.

Quando nel 1887 Nellie Bly si finse affetta da una patologia psichiatrica per raccontare dall’interno la realtà dei manicomi, non lo fece per spettacolarizzare il dolore, ma per dimostrare che ci sono luoghi dove l’unico modo per capire cosa accade è entrarci. Quel gesto ha aperto una strada che ancora oggi viene percorsa da tanti giornalisti in giro per il mondo.

E da oggi, ogni mese, proveremo a raccontarvi su che cosa e in che modo lo hanno fatto.

Se un’inchiesta undercover recente ti è piaciuta e ti ha colpito, o se pensi che comunque vada raccontata, segnalacela compilando il modulo che trovi qui:

Al prossimo Debrief,

Sacha e Luigi

Se ti sei imbattuto in un’inchiesta sotto copertura che secondo te dovremmo raccontare, segnalacela qui:

👉 https://forms.gle/1JbqMBJUfoRU9MBp7

Se hai consigli, domande, segnalazioni (o insulti), scrivici per email a:

👉 [email protected]

Se questa newsletter ti è piaciuta, passala agli amici con questo link:

👉 https://debrief-newsletter.beehiiv.com/

Questo è il nostro Instagram, ogni tanto caricheremo delle cose diverse dalla newsletter:

👉 https://www.instagram.com/debrief_undercover/

Abbiamo anche iniziato un podcast, con interviste agli autori di inchieste undercover memorabili:

👉 https://open.spotify.com/show

E se proprio non ti basta, c'è anche il nostro canale Telegram dove possiamo continuare la conversazione:

👉 https://t.me/debrief_undercover

Reply