- Debrief - The undercover dispatch

- Posts

- Ogni giornalista investigativo è un giornalista sotto copertura?

Ogni giornalista investigativo è un giornalista sotto copertura?

A tu per tu con Ted Conover, maestro del giornalismo immersivo

Quando pensiamo al giornalismo sotto copertura, immaginiamo subito un reporter che si finge qualcun altro, costruisce una falsa identità e inganna il suo interlocutore per ottenere informazioni. Ma è davvero sempre così? O esiste una zona grigia, più sottile e forse anche più interessante, in cui l’inganno è ridotto al minimo ma il risultato è lo stesso?

Nel terzo numero di Debrief ospitiamo un’intervista esclusiva con Ted Conover, uno dei giornalisti che hanno reso celebre il metodo immersivo. Conover ha realizzato alcune tra le più audaci infiltrazioni mai viste, dalla vita clandestina con i migranti messicani fino a un anno sotto copertura come agente penitenziario a Sing Sing, una delle prigioni di massima sicurezza più famose d’America. Eppure, la cosa più sorprendente non è dove sia riuscito a penetrare, ma come: senza mai dire una bugia.

Oggi è venerdì 2 maggio e, insieme alla newsletter, lanciamo la prima puntata del nostro podcast, in cui potrete ascoltare direttamente la nostra conversazione registrata pochi giorni fa, nel suo studio a Lower Manhattan:

Questo numero è scritto da Sacha ed editato da Luigi.

In questo numero di Debrief:

Uno spettro di inganni

“Chiunque abbia fatto giornalismo investigativo sa che non si dice sempre tutto a chi si sta intervistando. Si tengono per sé alcune cose. E si ha un’agenda,” mi ha raccontato Ted Conover.

In ogni inchiesta, un giornalista investigativo condivide con le persone con cui interagisce solo una parte delle informazioni in suo possesso. Raramente rivela tutta la verità sull’obiettivo dell’indagine. Lo fa per non compromettere l’accesso alle sue fonti, per evitare che una fonte si rifiuti di parlare di ciò che il giornalista sta realmente cercando.

È una considerazione su cui mi sono interrogato spesso negli ultimi anni, e Ted, dall’alto della sua esperienza decennale, è forse la prima persona che me ne ha dato conferma in modo così diretto. Anche senza arrivare a mentire sulla propria identità, anche senza costruire biografie finte, ogni giornalista investigativo, in una certa misura, trae in inganno chi ha davanti a sé. Lo fa non per manipolare, ma per riuscire a scardinare quell’ambiguità che spesso tiene nascoste alcune informazioni.

È chiaro, non tutti gli inganni sono uguali. Se immaginassimo una scala della dissimulazione, all’estremo più basso troveremmo l’omissione: il semplice fatto di non rivelare l’obiettivo reale dell’inchiesta. All’estremo più alto, ci sarebbe l’assunzione di un alias, un’identità completamente fittizia, con tanto di storia costruita ad arte. Le regole etiche del giornalismo tradizionale tracciano, a metà di questa scala, una linea apparentemente netta: quella che separa la dissimulazione dall’inganno vero e proprio, cioè la menzogna intenzionale. Ma quella linea, osservata da vicino, è più sfumata di quanto sembri.

Mentire è senza dubbio il mezzo più diretto e radicale per ingannare una persona, e per molti è eticamente inaccettabile.

Ma proviamo a complicare il quadro: cosa penseremmo di un giornalista che si presenta a un prete accusato di abusi su minori sordomuti fingendosi un ex allievo, riuscendo così a ottenere una confessione mai raccolta dalla magistratura? In casi del genere, la distinzione tra giusto e sbagliato non è più così semplice, e l’interesse pubblico può entrare in conflitto con le regole canoniche della deontologia professionale.

Non pretendiamo di risolvere qui questo dilemma etico. Ma vogliamo porre una domanda concreta e cruciale: è possibile fare giornalismo sotto copertura, ottenere verità scomode, senza mai mentire?

A giudicare dalla storia di Ted Conover, la risposta potrebbe essere sì.

Sing Sing

Per realizzare Newjack, il suo libro più celebre e finalista al Pulitzer Prize nel 2001, Ted Conover ha lavorato per un anno sotto copertura come agente penitenziario in una delle prigioni più famigerate degli Stati Uniti: Sing Sing.

Sing Sing è un carcere di massima sicurezza, entrato nella storia americana non solo per la durezza delle sue condizioni, ma anche per i nomi dei criminali che ha ospitato: da Lucky Luciano, il leggendario boss mafioso, a Louis "Lepke" Buchalter, capo della spietata organizzazione Murder Inc., letteralmente una "Società per omicidi" che la Commissione della mafia italo-americana utilizzava per eliminare i rivali. Secondo le indagini, sono stati accertati circa cento omicidi, ma le stime reali parlano di oltre mille. Ma questa, come si suol dire, è un’altra storia.

Conover aveva inizialmente cercato di entrare a Sing Sing con un permesso ufficiale da giornalista. Richiesta negata. A quel punto, rimanevano solo due possibilità: farsi arrestare o farsi assumere. Ha scelto la seconda.

Paradossalmente, non la scelta più semplice. Per diventare agente ha dovuto sostenere e superare il concorso statale per diventare agente penitenziario. In seguito, è stato convocato per una serie di interviste e test psicologici, durante i quali ha dichiarato la verità sulla sua identità e sul suo passato da scrittore freelance, senza però mai rivelare il vero motivo della sua candidatura. Dopo essere stato ammesso, ha frequentato l’accademia di formazione dello Stato di New York, dove ha seguito un corso intensivo di sette settimane su regolamenti, uso della forza, gestione dei detenuti e disciplina paramilitare.

Solo al termine di questo percorso, tra centinaia di candidati, ha finalmente ricevuto l’assegnazione a Sing Sing, dove ha iniziato a lavorare a tempo pieno.

L’esperienza, come era prevedibile, si è rivelata sfiancante. Lavorare per un anno intero, a tempo pieno, a contatto con detenuti pericolosi non è un passatempo per tutti. Conover ha affrontato turni massacranti, stress cronico, e soprattutto un isolamento emotivo profondo.

“Ho dovuto mantenere il segreto con i miei amici, con i miei vicini e con la mia famiglia per quasi un anno, ed è stato molto isolante, emotivamente molto difficile,” mi ha raccontato.

Pochissime persone erano corrente del progetto. Non i colleghi, non gli amici, nemmeno sua moglie. Come tanti giornalisti undercover, Conover ha vissuto una doppia esistenza: da un lato il “newjack”, (tradotto, l’agente penitenziario appena assunto) incaricato di mantenere l’ordine nel carcere; dall’altro il giornalista, che osservava e prendeva nota delle dinamiche quotidiane tra guardie e detenuti, in gran parte giovani uomini neri intrappolati nella macchina giudiziaria delle carcerazioni di massa.

Il suo obiettivo non era produrre uno scoop sensazionalistico, ma capire, in profondità, un sistema chiuso, opaco, che milioni di americani subiscono ma pochissimi conoscono. E per riuscirci, ha dovuto viverlo in prima persona, diventando parte della storia.

Questo approccio ha un nome bellissimo: giornalismo immersivo.

Underwater

Generalmente, il giornalismo sotto copertura viene utilizzato come uno strumento investigativo per accedere a informazioni nascoste. È un metodo simile a quello degli hacker: si entra in un sistema chiuso per estrarne informazioni. Come, ad esempio, a un giornalista che si finge ex studente per ottenere una confessione da un prete accusato di abusi. In questi casi, l'obiettivo è netto: dimostrare se un fatto è vero oppure no.

Nel caso di Ted Conover, invece, l’approccio è diverso. Le sue infiltrazioni non mirano tanto a scoprire un segreto, quanto a capire un mondo, ad abitarlo, osservarlo in profondità, viverlo dall’interno. Non a caso, il suo lavoro si inserisce nel filone del giornalismo immersivo: un genere che non si accontenta di raccontare “da fuori”, ma si immerge nella realtà, restando per settimane, mesi o addirittura anni a contatto con il soggetto dell’indagine.

“Ancora prima di dire cosa hai scoperto, il fatto stesso che tu fossi in quella stanza è interessante e drammatico,” mi ha detto.

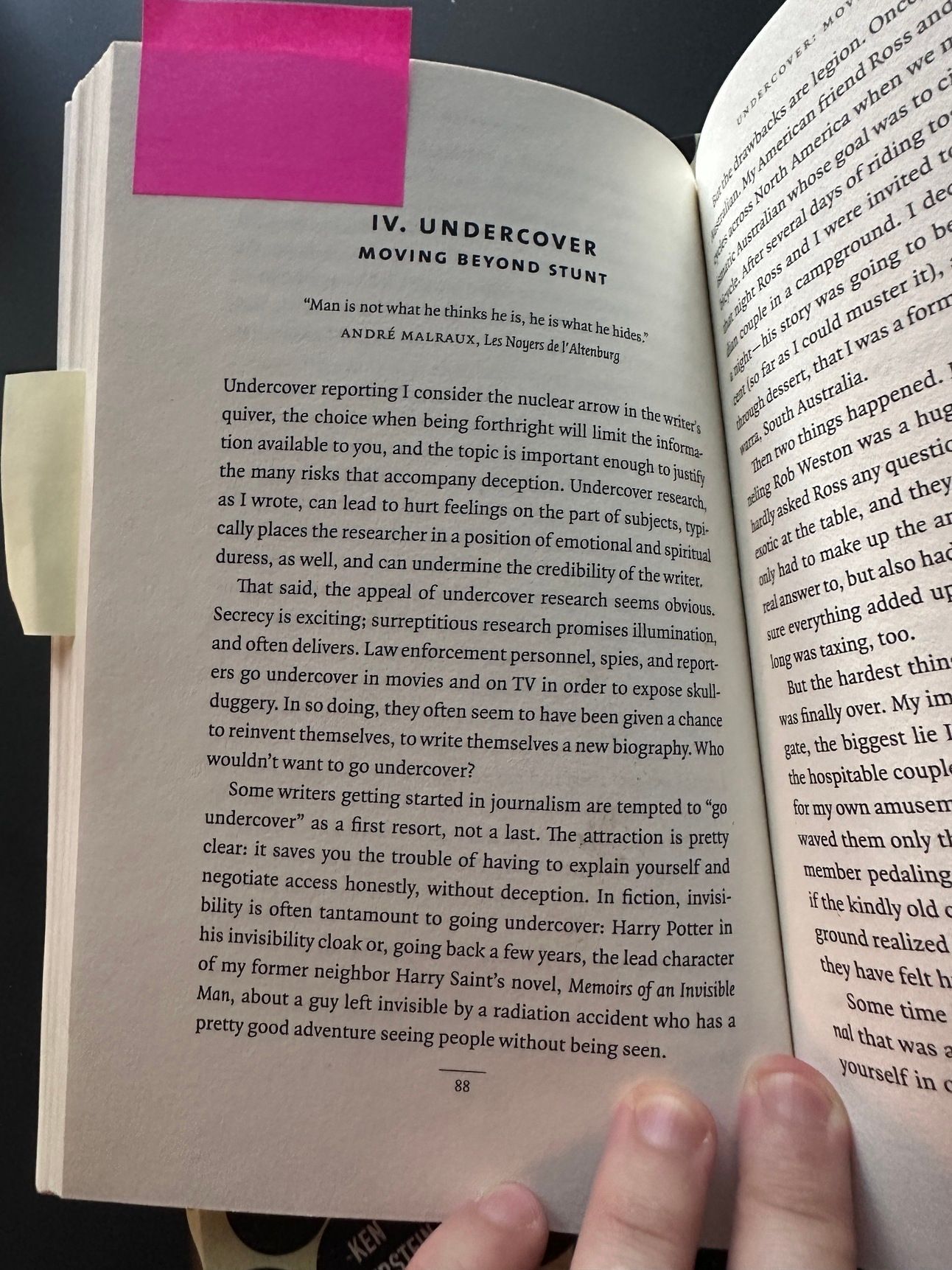

Conover è fortemente influenzato dalla sua formazione antropologica, e applica alla sua scrittura metodi etnografici: osservazione partecipante, attenzione culturale, sospensione del giudizio. Ma c’è un elemento in più che rende unico il suo approccio: l’empatia. Per Conover, raccontare significa anche connettersi umanamente con le persone che incontra. Non sorprende quindi che abbia insegnato corsi come “Journalism of Empathy” e “Undercover Reporting” alla New York University. Quest’ultimo, a quanto ci risulta, è l’unico corso accademico al mondo dedicato interamente al giornalismo sotto copertura.

Eppure, ciò che rende davvero eccezionali le sue indagini è una regola ferrea che ha sempre rispettato: non mentire mai. Non ha mai inventato un’identità, mai raccontato il falso per accedere a un mondo. Ha lasciato che fosse il sistema stesso ad aprirgli le porte, limitandosi a non dire tutto, omettere dei dettagli. È un equilibrio sottilissimo, che pochi riescono a mantenere. Ma è proprio lì, nell’onestà verso il lettore e nella sospensione verso l’interlocutore, che si colloca la forza etica del suo lavoro.

Mai mentire

Quando ho incontrato Ted Conover per la prima volta, l’anno scorso, ero nel pieno di una crisi mistica sul giornalismo undercover. Venivo da un confronto con i miei professori di giornalismo investigativo, alcuni dei giornalisti d’inchiesta più rispettati d’America (di cui non farò nomi) – fermamente contrari a qualunque forma di dissimulazione. Secondo loro, mentire per ottenere informazioni significava tradire la professione.

Ted Conover nel suo studio alla New York University in Lower Manhattan con un caschetto usato durante un’infiltrazione

Ricordo che, durante la nostra chiacchierata a New York, Ted mi disse una cosa che mi è rimasta impressa. Non cito testualmente, ma il senso era questo:

“Il giornalista non dovrebbe mai mentire al suo pubblico. È quella la fiducia che non deve essere mai tradita.”

Una riflessione che mi è sembrata illuminante. Perché distingue tra due livelli di fiducia: da un lato, quella che il giornalista ha con il proprio lettore, un legame sacro, fondato sull'onestà e sulla trasparenza, e dall’altro, quella con le proprie fonti o i soggetti dell’inchiesta. E in questa visione, il giornalista risponde ai primi, non ai secondi. È al lettore che deve verità e coerenza. Alle fonti, talvolta, può omettere. Ma non manipolare.

Questa visione acquista ancora più peso considerando che Conover non ha mai mentito, nemmeno nelle sue infiltrazioni più estreme. Quando ha fatto domanda per lavorare come agente penitenziario, ha usato il suo vero nome, dichiarato il suo background da scrittore, elencato esperienze lavorative reali. Non ha inventato una falsa identità, né fabbricato referenze. Ha semplicemente taciuto alcune informazioni: come il fatto che stesse progettando un libro. Il suo curriculum includeva anni da freelance e lavoretti vari che non sollevarono sospetti.

E quando, durante il colloquio, gli chiesero perché volesse quel lavoro, lui rispose: “Le persone cambiano.”

Non era una bugia. Era una verità ambigua, lasciata lì a galleggiare. Il suo silenzio non era una frode, ma un’omissione consapevole, calcolata. Una zona grigia in cui si è mosso con cautela, chiedendosi costantemente se fosse eticamente giustificabile e legalmente sostenibile. Un equilibrio difficile, forse impossibile per molti. Ma è proprio lì, in quella sottile linea tra ciò che si può tacere e ciò che si deve dire, che si definisce la statura morale del giornalismo immersivo di Conover.

Se lo volete ascoltare dalla sua viva voce e non ci avete ancora cliccato, questo è un resoconto della nostra chiacchierata:

Per tutto il resto, ci vediamo al prossimo Debrief,

Luigi e Sacha

Se hai consigli, domande, segnalazioni (o insulti), scrivici per email a:

👉 [email protected]

Se questa newsletter ti è piaciuta, passala agli amici con questo link:

👉 https://debrief-newsletter.beehiiv.com/

Questo è il nostro Instagram, ogni tanto caricheremo delle cose diverse dalla newsletter:

👉 https://www.instagram.com/debrief_undercover/

E se proprio non ti basta, c'è anche il nostro canale Telegram dove possiamo continuare la conversazione:

👉 https://t.me/debrief_undercover

Reply