- Debrief - The undercover dispatch

- Posts

- Quando i leak e i whistleblower erano considerati peggio dell’undercover

Quando i leak e i whistleblower erano considerati peggio dell’undercover

Perché raccontare la verità è sempre stato un atto di disobbedienza.

Nel giornalismo contemporaneo, soprattutto in quello statunitense, il metodo sotto copertura viene spesso screditato sulla base di un elenco ormai codificato di presunte violazioni: l’uso dell’inganno, la mancanza di trasparenza, l’assenza di etica. Come abbiamo raccontato in uno dei primi numeri di Debrief, queste critiche non nascono dal nulla, ma da una lunga storia di ostracismo, diffidenza e dissuasione verso le forme più intrusive e scomode di giornalismo investigativo.

In questa newsletter però vogliamo fare un passo indietro e ricordare un periodo in cui anche due strumenti oggi considerati fondamentali per il giornalismo d’inchiesta — l’uso dei leak, ovvero dell’estrapolazione di documenti di pubblico interesse, e il ricorso a whistleblower, cioè a fonti interne che svelano segreti su un sistema chiuso — venivano attaccati con argomentazioni sorprendentemente simili a quelle rivolte oggi all’undercover. Stesse accuse, stessi toni, stessi tentativi di delegittimazione, non solo da parte di chi deteneva il potere, ma anche di altri giornalisti. Con la differenza che con il tempo, in questi casi, qualcosa è cambiato.

Questo numero è scritto da Luigi ed editato da Sacha.

In questo numero di Debrief:

Pentagon Papers e Watergate, prima della gloria

Fino a non troppo tempo fa l’idea di pubblicare documenti riservati trapelati da fonti anonime (i cosiddetti leak) o di affidarsi a whistleblower che rivelavano segreti aziendali o di Stato era tutt’altro che una pratica scontata e unanimemente accettata. Se oggi consideriamo questi due strumenti parte integrante della proverbiale cassetta degli attrezzi di ogni buon giornalista investigativo, basta scavare appena un po’ nella storia per trovare accuse gravissime rivolte agli autori di inchieste condotte con questi metodi, descritti come veri e propri atti di “tradimento”. Al punto che nemmeno le due inchieste che più di tutte hanno reso celebre l’uso di questi strumenti, quella sullo scandalo del Watergate e quella dei Pentagon Papers, ne sono uscite indenni.

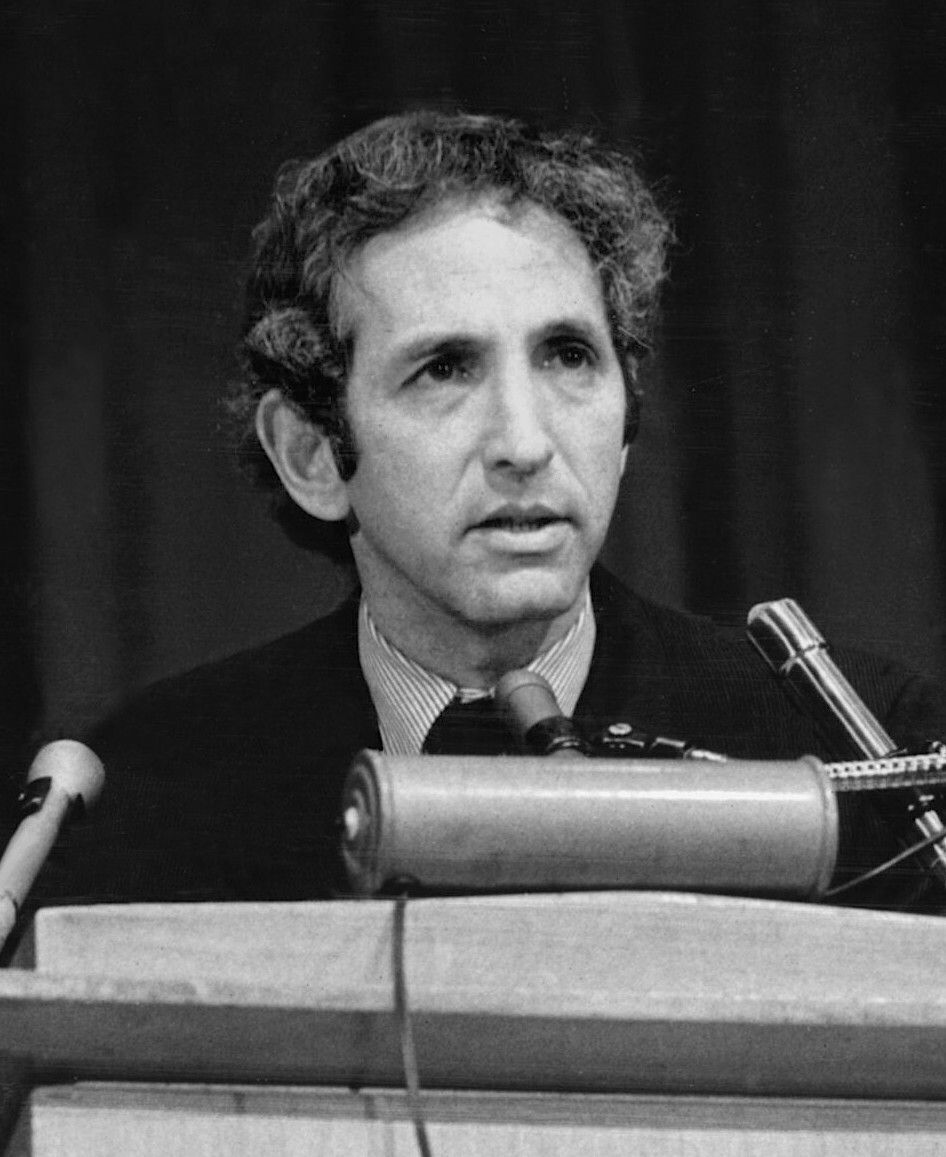

Uno dei primi grandi leak della storia fu quello dei Pentagon Papers, documenti segreti sulla guerra in Vietnam fatti pervenire (così come emerse successivamente) dal funzionario Daniel Ellsberg al New York Times e pubblicati nel 1971. La pubblicazione dell’inchiesta scatenò un putiferio. Il generale Lyman L. Lemnitzer, già Capo di Stato Maggiore USA, in un’intervista al The Scranton Times del luglio 1971, bollò Ellsberg, la fonte dei Pentagon Papers, come traditore accusandolo di ignorare le conseguenze delle sue azioni sulla sicurezza nazionale: “[Ellsberg] ha commesso un ‘atto traditore’ e non si rende conto di cosa sta facendo alla sicurezza degli Stati Uniti.”

Daniel Ellsberg

L’amministrazione Nixon cercò di fermare le pubblicazioni denunciando i giornali in tribunale. Perfino un giudice della Corte Suprema, Harry Blackmun, pur ammettendo che non c’era un “pericolo grave e irreparabile” tale da giustificare una censura, ammonì che se dalla diffusione dei Pentagon Papers fossero derivati morti in guerra o danni agli alleati, “allora il popolo della Nazione saprà dove ricade la responsabilità di queste tristi conseguenze”. Anche alcuni colleghi giornalisti espressero timori: in un convegno del 1971, Martin Hayden, direttore del Detroit News, disse: “Se ogni saggista potesse pubblicare il piano di un sottomarino segreto o un elenco di agenti stranieri all’estero, ottenuti da un qualunque venditore di segreti, non credo che l’opinione pubblica lo accetterebbe.”

Solo l’anno successivo, nel 1972, i reporter del Washington Post Bob Woodward e Carl Bernstein realizzarono l’inchiesta sul Watergate, in cui svelarono l’ampia trama di illegalità ordita dal presidente Nixon anche grazie alle informazioni di un informatore anonimo del governo, noto come “Deep Throat”. Anche in quel caso, nel pieno dell’indagine, la Casa Bianca reagì con ostilità: Clark MacGregor, direttore del Comitato per la rielezione del Presidente (CREEP), in un comunicato dell’ottobre 1972 attaccò il Washington Post paragonando la sua credibilità a quella scarsa del candidato democratico George McGovern. Un clima di sospetto circondava l’uso delle fonti anonime: c’era chi metteva in dubbio l’attendibilità di notizie basate su informazioni segrete o addirittura che sosteneva che la Gola Profonda fosse un personaggio quasi di fiction.

Eppure, l’opinione pubblica finì per riconoscere piuttosto rapidamente il valore straordinario di quelle inchieste. Anzi, proprio i Pentagon Papers e il Watergate finirono per diventare modelli iconici di giornalismo investigativo, tuttora usati come metro di paragone e fonte di legittimazione per ogni indagine che metta in discussione il pubblico potere. Nel linguaggio mediatico, i suffissi “-gate” e “-papers” si sono trasformati, nel corso dei decenni, in una sorta di bollino di qualità per storie destinate a segnare il dibattito pubblico: basti pensare a Iraqgate, Datagate, Qatargate, oppure ai Panama Papers, Paradise Papers, Cyprus Papers.

Assange e Snowden, nel mirino della democrazia

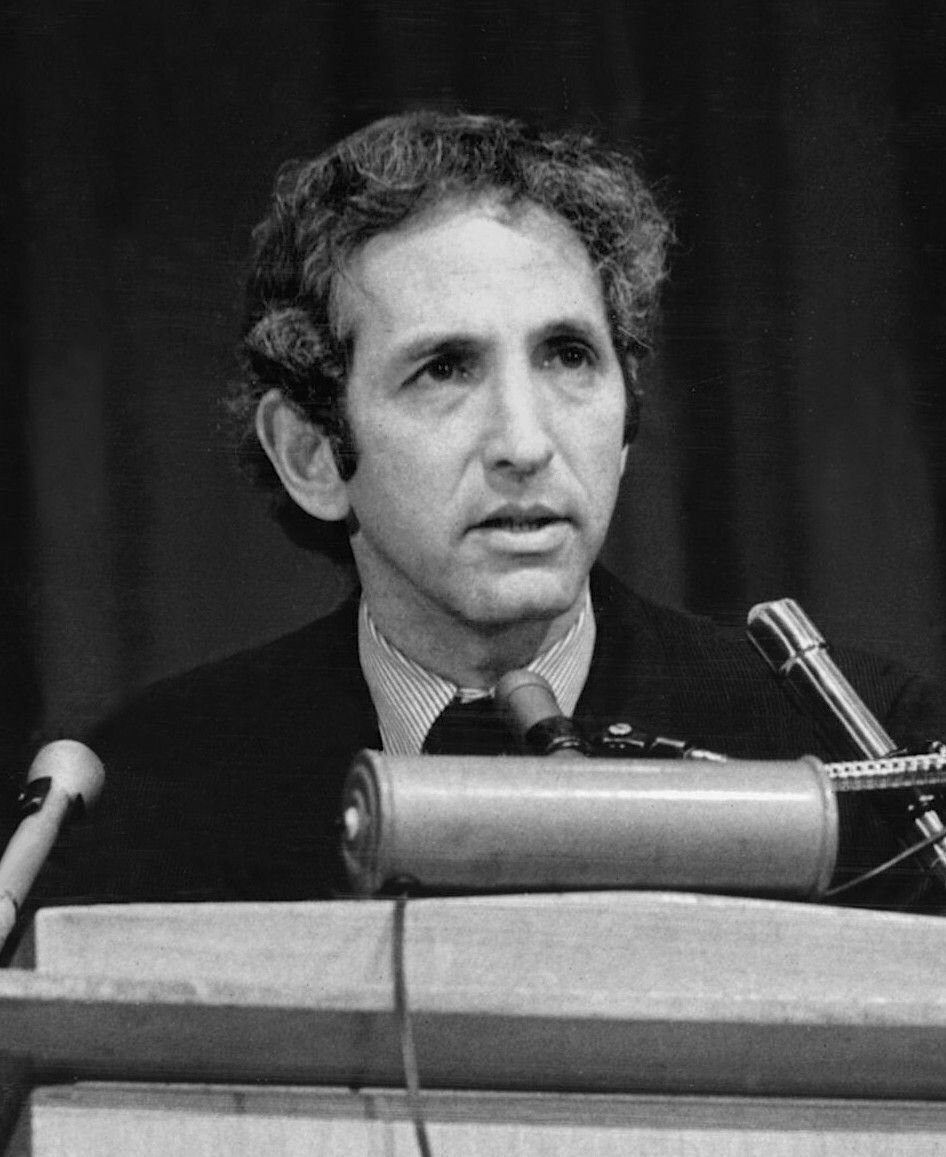

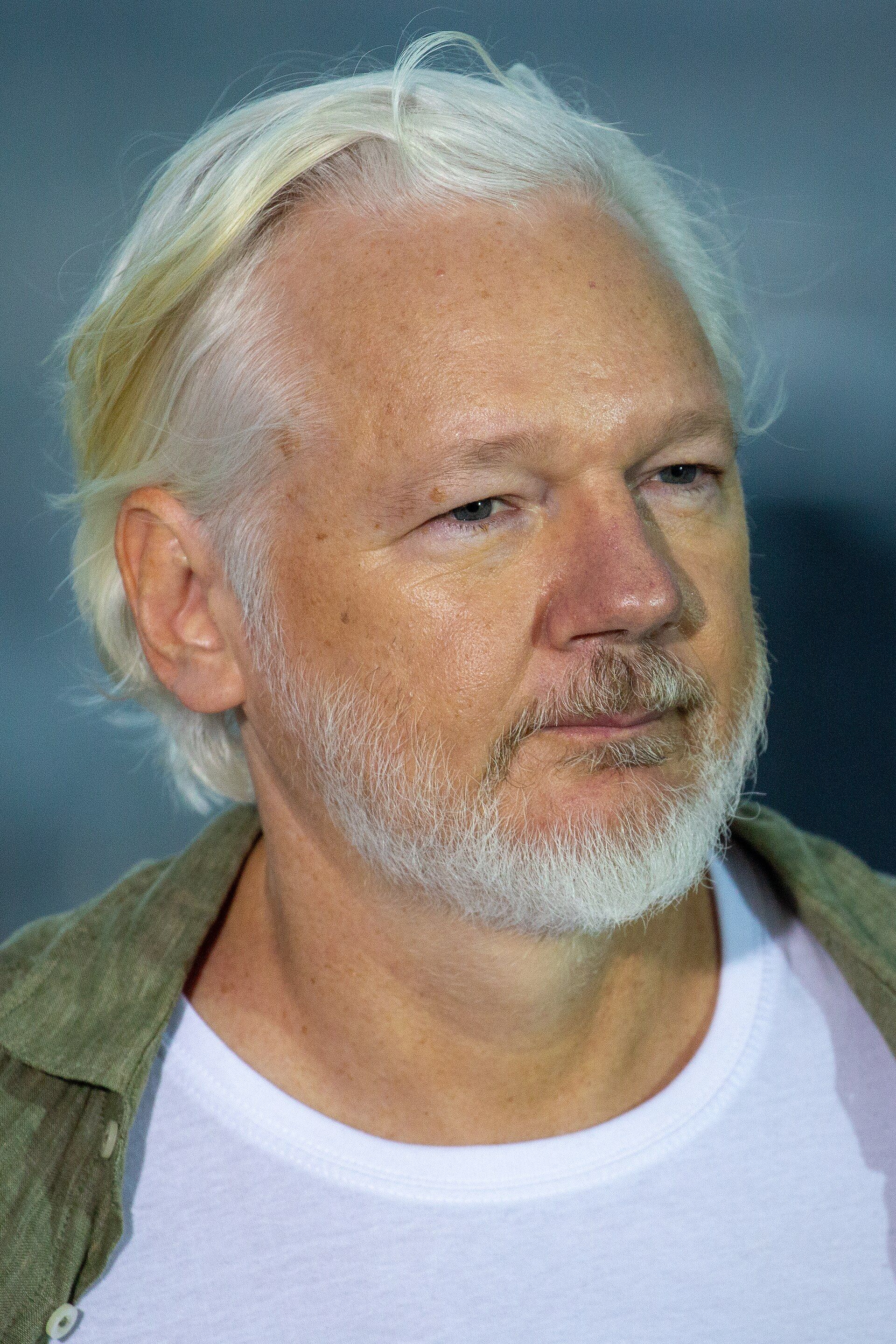

Negli anni ‘10, a distanza di quarant’anni dal Watergate e dai Pentagon Papers, altre due memorabili inchieste riportarono alla ribalta la questione etica su leak e whistleblower. Il caso forse più emblematico è quello di WikiLeaks, la piattaforma fondata da Julian Assange per pubblicare in modo anonimo documenti riservati. Nel 2010 WikiLeaks diffuse centinaia di migliaia di file riservati: dal video “Collateral Murder” sulle uccisioni di civili in Iraq, ai war logs delle guerre in Afghanistan e Iraq, fino a 250.000 cablogrammi diplomatici USA (il cosiddetto Cablegate, fornito dall’analista, la whistleblower Chelsea Manning). L’impatto mediatico fu enorme – così come la reazione indignata di molti governi e osservatori. Alti funzionari statunitensi denunciarono WikiLeaks in termini durissimi: la Segretaria di Stato Hillary Clinton definì la diffusione dei cablo “un attacco non solo agli Stati Uniti ma all’intera comunità internazionale”, lamentando che metteva in pericolo vite di persone innocenti e sabotava le relazioni pacifiche tra le nazioni. L’amministrazione Obama parlò di “atto criminale” e avviò misure per prevenire future fughe di notizie. Numerosi esponenti politici accusarono Assange di irresponsabilità; c’è persino chi, come Sarah Palin, si chiese perché non fosse braccato con la stessa urgenza riservata ai talebani di Al Qaeda.

Julian Assange

Le perplessità etiche coinvolsero anche gli stessi giornalisti e analisti. Alcuni elogiarono la trasparenza radicale di WikiLeaks, ma altri la attaccarono frontalmente: era giornalismo oppure no? Ad esempio, Steve Coll, noto cronista investigativo vincitore di due premi Pulitzer, dichiarò senza esitazione che il mega-leak di documenti militari riservati era stato “non etico”. Un editoriale sull’Atlantic sottolineò come Assange sembrasse avere un’arma da agitare più che un semplice portale, e lamentò la pubblicazione di troppe informazioni non filtrate, a costo di possibili danni alla sicurezza. WikiLeaks e il suo artefice, Julian Assange, furono sostanzialmente dipinti come irresponsabili, sensazionalisti e potenzialmente immorali.

Un altro esempio calzante di questo fenomeno è rappresentato dal vasto leak di documenti della NSA da parte di Edward Snowden. Quando nel giugno 2013 il Guardian rivelò l’identità di Snowden, ex tecnico CIA di 29 anni, e iniziò a pubblicare le sue sconvolgenti prove sulla sorveglianza di massa negli USA e nel mondo, la reazione immediata fu polarizzata. Esponenti politici di tutti gli schieramenti lo dipinsero come un “traditore” della patria e gareggiavano nel condannarlo per aver esposto segreti riguardanti la sicurezza nazionale, chiedendo la sua testa. Nemmeno i giornali più progressisti si risparmiarono. Sul New Yorker l’esperto giurista Jeffrey Toobin disse che non era affatto un eroe e lo definì “un tronfio narcisista che merita di stare in prigione,” mentre l’editorialista del New York Times David Brooks lo descrisse come un solitario rappresentante di quella “quota crescente di giovani uomini sulla ventina che vivono esistenze tecnologiche in quella terra sfumata tra le istituzioni dell’infanzia e gli impegni familiari dell’età adulta.”

Il prezzo della verità

Nonostante un crescente riconoscimento pubblico del valore dei leak, molti whistleblower hanno pagato – e continuano a pagare – un caro prezzo umano, legale o professionale per le loro rivelazioni. La legittimazione arriva spesso tardi e quasi mai si traduce in clemenza. Edward Snowden, ad esempio, vive tuttora in esilio. Rifugiatosi in Russia nel 2013 per sfuggire a un’accusa di spionaggio negli Stati Uniti, ha visto le proprie denunce pienamente confermate con gli anni. Eppure, nonostante la vittoria morale, resta bloccato oltreoceano, privo di asilo in una democrazia occidentale e ricercato dal suo Paese (che continua a volerlo processare sotto il Espionage Act, impedendogli di invocare motivi di pubblico interesse)

Un destino simile, se non peggiore, è toccato ad altri whistleblower. Chelsea Manning, l’analista dell’esercito USA che divulgò documenti riservati sulle guerre in Iraq e Afghanistan, è stata condannata a 35 anni di carcere militare. Ne ha scontati sette – una durata comunque “più lunga di quella subita da qualsiasi altra gola profonda nella storia americana”.

Chelsea Elizabeth Manning

Julian Assange, che quei documenti li ha pubblicati, ha pagato un prezzo ancora più alto. Gli Stati Uniti lo accusavano — per la prima volta nella storia contro un editore — di aver violato le leggi anti-spionaggio per aver diffuso segreti di Stato. Se estradato, Assange rischiava fino a 175 anni di carcere in isolamento. Alla fine, nel 2024, dopo un patteggiamento, è tornato in libertà. La sua vicenda dimostra come, nonostante il riconoscimento a posteriori dell’utilità pubblica dei leak, i meccanismi legali spesso continuino a trattare i whistleblower e i giornalisti che lavorano con loro come criminali.

Molti altri potrebbero testimoniare di aver sacrificato carriera, libertà o salute mentale per portare verità scomode all’attenzione pubblica – da Daniel Ellsberg, perseguito per i Pentagon Papers (e recentemente scomparso come un’icona riabilitata del whistleblowing), fino a figure più recenti come Reality Winner o Daniel Hale, giovani analisti finiti in prigione per aver denunciato rispettivamente le interferenze russe nelle elezioni USA e il programma segreto dei droni. Tutti alla fine hanno pagato un prezzo molto alto.

Però, in tutta questa storia, la cosa più grave resta una: che a screditare, accusare, condannare chi rompe il silenzio non sono solo i governi, che ne hanno tutto l’interesse quando i giornali smascherano i loro illeciti. Sono anche — e soprattutto — quei giornalisti che distribuiscono patenti di giornalismo, quelli che decidono cosa è legittimo e cosa no, quelli che giudicano i metodi senza guardare i contenuti. Lo fanno per mille ragioni: per pavidità, per prudenza, per concorrenza, per interesse politico o aziendale. Ma il risultato è sempre lo stesso. Un lento e inesorabile silenziamento dell’informazione. Perché se l’undercover non si può usare perché fa ricorso all’inganno, se i leak non si possono usare perché violano segreti di Stato, se i whistleblower sono sospetti o in cerca di visibilità, allora, come la faremo la prossima inchiesta?

Al prossimo Debrief,

Luigi e Sacha

Se ti sei imbattuto in un’inchiesta sotto copertura che secondo te dovremmo raccontare, segnalacela qui:

👉 https://forms.gle/1JbqMBJUfoRU9MBp7

Se hai consigli, domande, segnalazioni (o insulti), scrivici per email a:

👉 [email protected]

Se questa newsletter ti è piaciuta, passala agli amici con questo link:

👉 https://debrief-newsletter.beehiiv.com/

Questo è il nostro Instagram, ogni tanto caricheremo delle cose diverse dalla newsletter:

👉 https://www.instagram.com/debrief_undercover/

Abbiamo anche iniziato un podcast, con interviste agli autori di inchieste undercover memorabili:

👉 https://open.spotify.com/show

E se proprio non ti basta, c'è anche il nostro canale Telegram dove possiamo continuare la conversazione:

👉 https://t.me/debrief_undercover

Reply